mercredi 7 juillet 2021 § Commentaires fermés sur Quarantaine § permalink

La quarantaine, c’était pour moi un livre de J.M.G. Le Clezio, la lenteur et l’intensité de la rencontre de son personnage Léon (inspiré de son grand-père maternel) avec Suryavati la jeune indienne, la vision de sa silhouette vêtue marchant dans la mer, les histoires qu’elle lui conte, les rites qu’elle lui fait accomplir, le devenir indigène des terres métisses où leur amour l’entraîne m’accompagneront à jamais. C’est aussi en tant que grand-père maternel de mes petits enfants que je suis en quarantaine, mais alors que Léon, son frère et la femme de celui-ci étaient simplement débarqués sur une île dans l’incertitude du retour d’un navire qui mettrait fin à leur quarantaine, tout est prédéterminé pour celle d’aujourd’hui, et j’ai dû donner et renouveler mon consentement à ce qui va la rythmer. Je crois qu’il est utile de le documenter pour faire le tri entre les contraintes justifiées et la mise en place de surveillances et de contrôles panoptiques qui utilisent le numérique en détruisant son potentiel de capacitation et de création au profit de pouvoirs inquiétants.

Jour zéro

Le jour zéro dans la novlangue pandémique de Grande-Bretagne, c’est celui où l’on met le pied sur cette île en provenance d’un pays « amber », le relent de bijoux précieux de cette appellation évitant la banalité des feux oranges. Tout a dû être préparé et contrôlé sur le territoire français, transformé pour l’occasion en hot-spot extérieur comme ceux que l’Europe déploie dans les pays limitrophes et plus loin. Ma compagne et moi avons effectué un test PCR moins de trois jours avant notre départ, dûment certifié et QR-codisé, nous avons réservé et payé trois tests à effectuer aux jours 2 (ou avant), 5 et 8 (ou après), rempli moins de 48h avant notre départ une locator form tout aussi QR-codisée reprenant toutes les informations sur notre séjour, notamment sa localisation pour les dix premiers jours et le n° de téléphone qui sera la laisse des contrôles dont nous sommes prévenus. Le test du jour 5 – dit Test for release – est supposé, si aussi négatif que les précédents permettre notre libération anticipée autant que conditionnelle car ne dispensant pas d’effectuer le test du jour 8 (ou plus tard)

» Lire la suite «

jeudi 4 février 2021 § Commentaires fermés sur Les lois de l’ascension – Céline Curiol § permalink

Dans la première partie de son livre Le fil perdu, essais sur la fiction moderne, Jacques Rancière caractérise la transmutation du roman à l’âge moderne comme une révolution démocratique. Elle place à égalité les sujets de fiction en y installant les vies ordinaires, mais aussi les modes de récit en faisant place aux surprises, au hasard, à la contingence. La littérature n’est plus forcément mise en scène dans des styles normés de personnages héroïques reliés par des intrigues magistrales relevant de la nécessité ou de la vraisemblance. Il y a donc des livres qui explorent l’ordinaire dont nous sommes faits, les liens que le tissu social, les coïncidences, les ressources imprévues qui nichent en nous ou le désir tissent pour le pire et le meilleur. Mais Rancière affirme également que cette révolution démocratique est inachevée, car elle laisse intacte la différence de position entre celui qui écrit et ceux qui sont écrits ou lisent. C’est dans l’inachèvement de cette révolution que se tient la variété des efforts du roman contemporain : les chemins sont multiples pour tenter de dépasser ce qui reste une limite de la démocratie littéraire.

Certains comme Gabriel Franck dans Laques ont choisi l’écriture fragmentaire laissant à charge du lecteur ce qui sépare les fragments, d’autres des écritures polyphoniques ou la multiplicité des voix est elle-même démocratie, d’autres d’éroder la distinction entre auteur et personnage en faisant du premier son propre objet de récit, d’autres encore comme Hélène Bessette dans 20 minutes de silence ou Philippe de Jonckheere dans Une fuite en Égypte de parcourir à chaque instant plusieurs possibles ou comme Paul Auster de suivre plusieurs voies dans le dépliement du récit de 4-3-2-1. D’autres enfin, dont Céline Curiol elle-même, ont mêlé les genres en se tenant aux confins des essais et de la poésie.

Dans Les lois de l’ascension, Céline Curiol associe plusieurs de ces chemins d’écriture, tout en innovant sur un point particulier et important. Quelques précisions sur le dispositif du livre : il se déroule sur quatre journées réparties sur les quatre saisons d’une année, et dans chacune, six chapitres se succèdent, dans un ordre fixe, narrant chacun la journée d’un personnage. Si l’on excepte deux sœurs, ces personnages ont tout pour ne pas se rencontrer, si ce n’est des coïncidences, de nom, de lieu, de hasards. Autour d’eux gravitent des personnages secondaires… qui ne le sont pas. On suit donc deux sœurs engagées dans des carrières professionnelles où elles tentent de faire vivre l’exigence du bien commun tout en y recherchant tout de même la reconnaissance d’institutions qui ont d’autres visées, une jeune femme dérivant des études vers un travail prolétarisé et l’hôpital psychiatrique, un immigré à la fin de son parcours professionnel dans une association de soutien qui cultive un jardin secret poétique, un psychanalyste en quête de reconnaissance publique qui au passage néglige sa famille et ceux qui l’entourent et un jeune en pleine radicalisation.

» Lire la suite «

lundi 8 juin 2020 § Commentaires fermés sur Little boy – Lawrence Ferlinghetti (en anglais) § permalink

Pour une fois commençons par l’objet. D’habitude, je n’aime pas les livres cartonnés et les surcouvertures – ça a sûrement un nom qui m’échappe – ici les deux sont magnifiques. Et puis surtout, sur la page de mention de l’éditeur (Doubleday), il y a le tampon de CityLights Bookstore, la librairie fondée par l’auteur, où les amis qui m’ont amené le livre l’ont acheté. Sur la surcouverture, il y a écrit A novel, mais la forme de ce roman est un immense poème en prose, sans aucune ponctuation, où les scansions qui délimitent des sortes de phrases sont signalées par une majuscule sans point avant et les très rares paragraphes commencent par une préposition, une conjonction ou un bref adverbe écrit tout en majuscules. Lu comme un roman, on s’y égare parfois, mais lu comme un poème en prose, à voix haute ou intérieure, ça coule de source.

Lawrence Ferlinghetti a écrit ce livre pendant sa 99ème année, même si son éditeur a choisi de le publier à l’occasion de son centième anniversaire pour la première occurence du Ferlinghetti Day décrété par la municipalité de San Francisco pour tous les 24 mars à venir. En le lisant, l’idée que je puisse avoir encore une trentaine d’années pour écrire, fut-ce des textes bien moins remarquables, m’a un instant visité mais j’ai préféré en revenir à l’ignorance du temps qui me reste. Little Boy commence par une narration de la vie de sa mère et des circonstances de sa petite enfance. Plus loin, il dit de son enfance : This is how rebels are fomented. Et comme nous sommes quelques-uns à bientôt fomenter des indocilités poétiques pour la troisième édition du festival de poésie-performance Ourdir, je me suis émerveillé qu’en anglais on puisse être fomenté.

Après que Ferlinghetti nous ait montré que, s’il voulait, il pourrait être un maître de la narration plus classique, un tourbillon gigantesque se lève qui brasse le sexe, l’amour, la démographie, les animaux, la culture, l’écriture, la science, les crises écologiques, le bouddhisme, son café de North Beach, Paris, le débarquement en Normandie, les rencontres avec les écrivains, et à nouveau ou toujours l’amour et le sexe. Les coulées verbales s’enchaînent et se répètent avec variations, contradiction même parfois, car le microphone est dans la pensée et la pensée n’a pas peur de se contredire. C’est magnifique. À la fin il retourne, non je n’ai pas le droit de vous dire où puisque c’est la fin, quelle que soit mon envie car ce lieu improbable, je le connais, je l’ai parcouru dans mon premier voyage dans le pays où mes parents se sont rencontrés. Au passage Ferlinghetti écrit aussi sur ce qu’il est en train d’écrire, et dans un de ces passages, il énonce une sorte de programme pour la poésie et le roman contemporains :

… a poem with an invisible subject like a novel that has no plot but wanders around, in which its characters wander around through life in what would appear to be an aimless fashion, or at least with no steady intention or aim, and in the end, even the author has no idea where his back is headed or will end up, just like life itself, and if art is supposed to imitate life we are left with a masterpiece the past a heap of broken images and the future an infinite no -man’s-land…

dimanche 3 novembre 2019 § Commentaires fermés sur Croire aux fauves – Nastassja Martin § permalink

Je chronique à nouveau un livre de Nastassja Martin ici. Deux raisons pour cette réitération : bien sûr le fait que ces deux livres comptent particulièrement pour moi, mais aussi le sentiment que cette seconde note de lecture est une sorte de continuation de la première, et l’occasion de mieux exprimer ce qui m’importe dans le traitement littéraire des relations entre humains et animaux ou plus généralement avec des entités que nous pouvons reconnaître comme des sortes de personnes.

Dans la première note, portant sur le livre issu de la thèse d’anthropologie de Nastassja Martin, j’écrivais ceci :

…j’ai lu tout le livre comme un texte littéraire, même les parties où elle décortique de la façon la plus méthodique possible ce qu’elle observe. Et ce ne fut pas en vain, car ils sont nombreux les passages où, au détour d’une phrase, elle montre ce qu’elle pourrait faire dans ce registre…

C’est dire le bonheur que j’ai eu à découvrir en Croire aux Fauves la preuve qu’elle avait suivi ce chemin que sans doute elle avait déjà l’intention de parcourir. Mais Croire aux fauves n’est pas un roman, c’est un récit, et le récit d’une rencontre violente avec une personne-ours, des séquelles de cette violence (l’ours n’en est pas sorti indemne non plus), de ce qu’elle a dû traverser pour renaître comme une autre personne et pourtant la même. Pourtant la même parce que dans les mots des Évènes du Kamtchatka, elle était déjà mathukha (ourse humaine) et qu’après la rencontre elle va devenir miedka (moitié-moitié femme et ourse). J’écris dans le train de retour des Pyrénées, terre d’adoption, où les rencontres entre ours, brebis et bergers se font sous le signe d’une autre violence. Ces derniers temps, certains ours sont saisis d’une fureur qui paraît folle, ils tuent les brebis en masse, directement ou en les poursuivant jusqu’à ce qu’elles sautent des barres rocheuses, ils défigurent les vaches en les griffant sauvagement. Ces ours ont subi eux-mêmes une violence que les commentateurs négligent, celle d’avoir été transplantés de Slovénie dans les Pyrénées. Les bergers espagnols disent que les Slovènes ont envoyé en France des ours violents, semblables au lion qui tue trop de vaches et qu’il faut chasser dans La chasse au lion à l’arc de Jean Rouch. Mais je pencherais plutôt pour le traumatisme de la transplantation, de la perte du territoire, d’ailleurs ils parcourent dans les Pyrénées des distances très inhabituelles et erratiques.

» Lire la suite «

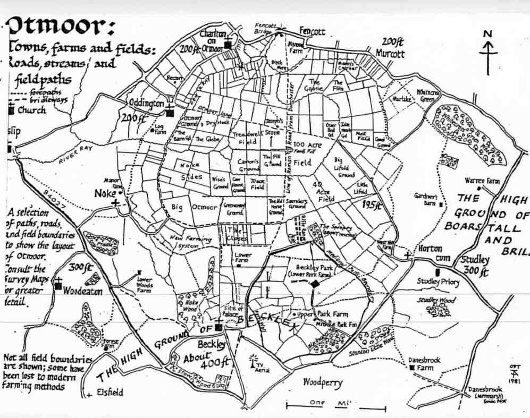

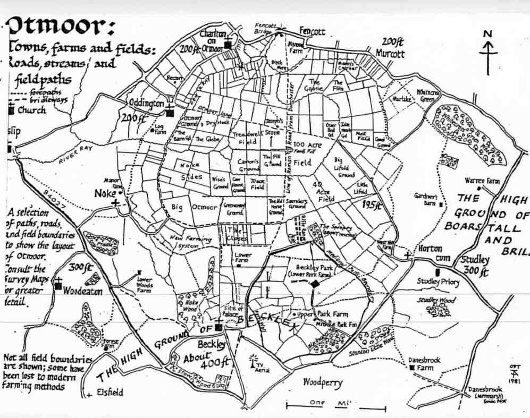

vendredi 22 février 2019 § Commentaires fermés sur Dans l’Otmoor depuis Beckley § permalink

Langage is fossil poetry

Ralph Waldo Emerson cité dans Landmarks de Robert MacFarlane

Ce parcours, avec ses variantes, je l’ai fait quelques dizaines de fois. Mais là, c’est spécial. Pas seulement à cause de la lumière rasante d’un bel après-midi de février. C’est spécial parce que je suis en train de lire les dernières pages de Landmarks de Robert MacFarlane. C’est un livre sur des mots anglais, gaéliques, écossais, norse et des dialectes parfois très locaux de ces langues. Ces mots caractérisent des lieux ou des événements survenant dans certains lieux par leurs propriétés physiques, les sensations qu’on éprouve à les traverser, leurs devenirs, leurs affordances (ce qu’ils permettent d’agir), les émotions qu’ils procurent, et plus. Dans le livre, ces mots sont regroupés en glossaires thématiques, chacun de ces glossaires étant précédé d’un récit retraçant le parcours de personnes qui comme MacFarlane se sont pris de passion pour ces « mots marqueurs du territoire », personnes qu’il a souvent rencontrées et avec qui il a dans plusieurs cas développé une complicité intense. À chaque mot ou locution, MacFarlane a associé (ou reçu d’autres producteurs de glossaires) une définition. Ces définitions sont de la pure poésie, dans leur précision et leurs évocations. Un exemple (ne me demandez pas comment ça se prononce) :

clachan sinteag (gaélique) : dans une lande, pierres de gué à travers une zone marécageuse

Départ pour un peu plus d’une heure de course dans l’Otmoor. Moor veut dire lande et l’Otmoor est tout entier une lande marécageuse mais qui a été drainée lors des enclosures pour la transformer en terres à pâture, ce qui donna lieu à une forte résistance jusqu’aux Otmoor riots de 1830. Aujourd’hui partie des terres a été transformée en réserve naturelle et retournée à son état de marais. L’élément constitutif de la lande, la tourbe, y est peu présent (si l’on excepte quelques puits à tourbe dans les villages qui l’entourent) contrairement à l’Exmoor, au Dartmoor et à ces zones que MacFarlane célèbre en Écosse et qui m’ont aussi fourni matière à poème. Cela commence par une longue descente en passant par le pub, maintenant propriété de la communauté qui l’a racheté, le donne en gérance et en a fait une Free House, libre de ses choix de bières. Passées les dernières maisons, une grande prairie où trois chevaux, trois vaches et une dizaine de brebis sont disposées comme un enfant poserait des figurines. L’herbe est encore bonne par cet hiver aux allures de printemps. Des deux côtés de la route, haies et fossés. À l’origine, chaque haie comportait un fossé de drainage et de chaque côté une haie de hêtres ou de charmes couchés (rabattus et entrelacés), branches torturées, presque miniatures, haies infranchissables sauf ouvertures ménagées pour le passage des animaux (il y a plusieurs mots pour cela dans Landmarks) délimitant tout un écosystème aquatique et arboricole. Et bien sûr j’ignore tout des noms de tout ça dans les langues que je crois maîtriser. Enfin presque, la technique pour les haies s’appelle hedgelaying en anglais et il y en a des dizaines de variantes dans différents comtés.

La route va rétrécissant, asphalte disparue sur les côtés, nids de poule multipliés, budget des collectivités locales en berne ou nature recouvrant ses droits. Un Y avec à droite l’entrée de l’Otmoor Shooting Range, terrain de manœuvres militaires où vous êtres prévenus qu’on pourra vous y abattre comme menu gibier. À gauche devient piste et c’est la réserve naturelle. On y circule sur des chemins surélevés, d’une terre qui me paraît tourbeuse tout de même. L’eau suint partout après les pluies des dernières semaines. Les observateurs d’oiseaux sont à leur poste, lunettes, jumelles et appareils photo pointant sur de lointains volatiles, et attirail vestimentaire de rigueur. Quelques minutes et sur la gauche un chemin perpendiculaire conduit à un observatoire d’oiseaux sur pilotis, belle construction où l’on imaginerait passer la nuit.

Quelques dizaines d’oies cendrées au bord de l’eau, quelques couples de colverts dérangés et partant en vol nuptial, cris métalliques des poules d’eau. La piste tourne à droite vers Charlton, je l’abandonne en continuant tout droit sur un sentier herbeux. Quelques temps encore et c’est le pont qui mène à la ferme aux chiens aboyeurs. Coup d’œil à la montre pas le temps de continuer jusqu’à Noke pour revenir en boucle. Au retour, l’euphorie de l’effort qu’on sait suffisamment léger, les massifs de roseaux, tout ce qu’on n’a pas vu à l’aller et qui saute aux yeux. Et toujours les mots qui manquent, mais au moins le savoir, les désirer.

samedi 3 novembre 2018 § § permalink

Ceci n’est pas une note de lecture. Parce qu’il y a des livres qu’on ne se contente pas de lire, ils agissent, ils révèlent ce qui nous a construit et ce faisant, ils nous aident à construire plus avant. C’est donc un récit de ce que ce livre fait, pas seulement à moi, mais à tous ceux qui explorent des formes contemporaines de la poésie-performance, et que je voudrais prolonger plus que commenter. Par ailleurs, Emmanuèle Jawad a conduit et publié dans Diacritik sous le titre Hors de la page trois remarquables entretiens approfondis avec l’autrice sur son livre, qu’on trouvera ici : 1, 2, 3.

Le sous-titre du livre, Poésie en action à Paris (1946-1969) semble définir un cadre temporel et géographique précis qui est effectivement exploré en profondeur dans la thèse de Cristina de Simone et l’ouvrage qui en résulte (superbement édité par les Presses du Réel). En réalité, Proféractions ! balaye un champ beaucoup plus vaste, et les passages consacrés aux prédécesseurs des proféracteurs, aux prolongements de leurs pratiques dans les 30 dernières années du vingtième siècle et ceux où Cristina de Simone suggère discrètement que l’histoire n’est pas terminée sont parmi les plus intéressants du livre.

Je vous propose donc un petit voyage sur une période plus longue, allant de 1896 au contemporain, en quatre temps, dont le 3e forme le coœur de Proféractions !. Je les retrace ici pour introduire à quelques pensées sur le quatrième, qui est celui de notre présent, et en particulier celui du festival de poésie-performance SECONDA que nous organisons avec Mathilde Roux les 25, 26 et 27 janvier 2019.

» Lire la suite «

jeudi 1 mars 2018 § Commentaires fermés sur Mort d’un cheval dans les bras de sa mère – Jane Sautière § permalink

Il y a des notes de lecture qui doivent commencer par se situer, non pas par rapport à l’auteure, mais pour expliciter d’où on lit son livre. Nous vivons une époque où des penseurs très divers repensent les relations entre les humains d’une part et les animaux, les plantes, la nature en général, mais aussi certains éléments culturels comme la mémoire des disparus, les esprits qui paraissent habiter le monde dans certaines cultures. Cette reconsidération me paraît être hautement salutaire parce qu’en replaçant les êtres humains dans des réseaux de relations avec leur environnement, elle s’affronte à la mégalomanie et au réductionnisme qui jettent une humanité qui se croirait maîtresse de l’univers dans les pires exactions, y compris à son propre égard. Je me suis notamment passionné pour les approches de courants contemporains de l’anthropologie comme le perspectivisme d’Eduardo Viveiros de Castro et l’école de Philippe Descola, avec une mention spéciale des travaux de Nastassja Martin. Ces travaux portent à l’origine sur des civilisations de chasseurs-cueilleurs, de l’Amazonie à la Sibérie et l’Arctique, civilisations souvent dites animistes, parce qu’elles considèrent les animaux et plus généralement les êtres visibles et invisibles dont ils se sentent entourés comme des personnes, et même, pensent que les animaux eux-mêmes nous pensent comme une sorte particulière d’animaux. Alors que les chasseurs-cueilleurs considèrent les animaux domestiques comme privés de leur âme, en comparaison des animaux sauvages, des théories semblables ont aussi émergé pour analyser les rapports de civilisations d’éleveurs aux animaux qu’ils élèvent, puis même les rapports des humains contemporains aux animaux domestiques. Les auteurs concernés prêtent une attention particulière aux perspectives sur le monde que procure le fait d’avoir un corps, qu’il soit de chat ou de vache, d’humain ou même d’arbre. Ou plutôt à ce que nous humains pouvons imaginer que sont ces perspectives. Cela crée, selon moi, une affinité particulière entre ces penseurs et la phénoménologie d’un Merleau-Ponty. Et tous sont traversés d’un curieux rapport à la littérature, qui les fascine, qu’ils ne peuvent parfois pas se retenir de pratiquer, mais dont ils se sentent forcés de s’écarter pour satisfaire aux règles de leurs disciplines.

Ce qui rend le livre Mort d’un cheval dans les bras de sa mère de Jane Sautière si important, outre la beauté et l’économie de son écriture, c’est qu’elle fait le chemin en sens inverse, et armée de l’attention au détail, de l’empathie et du scrupule à tout écart à la vérité sentie et au souci éthique, elle nous offre une anthropologie domestique et urbaine sans pareille. Il y a d’abord, mais aussi au bout du compte, l’attention à l’animal en nous sans nier ce qui nous en sépare et la responsabilité qui en résulte, ici s’adressant aux animaux :

» Lire la suite «

lundi 10 juillet 2017 § Commentaires fermés sur Les âmes sauvages – Nastassja Martin § permalink

Ainsi ces êtres liminaires peuplent-ils toutes les histoires, passées ou actuelles : ils sont ceux qui donnent envie aux hommes d’exister en leur ouvrant un nouveau registre de possibles dans les moments les plus sombres, c’est à dire en leur montrant qu’aucune certitude sur le statut des autres ne tient face à l’inventivité dont ils sont capables. En les réintégrant sans cesse dans le collectif humain, les hommes ordinaires réincorporent cette aptitude à la métamorphose et deviennent à leur tout autres : des êtres eux aussi hors du commun.

Les âmes sauvages, p.241

Mon travail littéraire s’abreuve à certains courants de l’anthropologie et de la philosophie. La rencontre avec le livre de Nastassja Martin ne procède donc pas du hasard, mais plutôt d’une sorte de navigation au jugé, de suivi de certaines traces de pensée qui me paraissent porteuses d’un nécessaire renouvellement du regard chez ceux qui veulent explorer les possibles de la langue et du récit. C’est en suivant la trace du perspectivisme d’Eduardo Viveiros de Castro découvert lors d’une conférence-performance de Vera Mantero, que j’ai rencontré Les âmes sauvages. Eduardo Viveiros de Castro a formulé sa théorie du perspectivisme, dont il reconnaît qu’elle a eu de nombreux précurseurs, pour rendre compte des modes de pensée de populations de chasseurs-cueilleurs d’Amazonie. Il en a donné lui même un définition lumineuse dans le seul texte de lui que j’ai pu lire :

il s’agit de la conception commune à de nombreux peuples du continent [sud-américain], selon laquelle le monde est habité par différentes espèces de sujets et de personnes, humaines et non-humaines, qui l’appréhendent selon des points de vue distincts.

» Lire la suite «

lundi 19 décembre 2016 § Commentaires fermés sur Ma tante Gina § permalink

Toute lecture est une écriture en nous. Mais parfois la lecture provoque à l’écriture d’une façon plus visible, à travers une coïncidence qui justement cesse d’en être une, s’empare de nous comme nous nous emparons d’elle. Deux chapitres de Ce qu’il faut de Corinne Lovera Vitali ont pour titre ma tante Gina et encore ma tante Gina. Il se trouve que moi aussi j’ai eu une tante Gina, dont je ne fus pas aussi proche, mais dont j’ai un vif souvenir qui n’est pas pour rien dans le tropisme qui m’emmène souvent au-delà des Alpes.

Je dis vif souvenir, mais je ne sais plus rien de son visage, de sa silhouette, plus de cinquante ans ont passé depuis ces temps où elle m’appelait ragazzino pour m’épargner la vexation supposée du bambino. C’était dans la maison d’A. l’un de ses fils. Le père d’A. était un cousin germain de mon grand-père, et c’est pour cela qu’on me la désignait comme tante. Dans les années 1920, il était parti en Italie exploiter un procédé chimique en même temps que mon grand-père faisait de même en Belgique et son frère en France. Ma tante Gina a dû donc vivre à Milan où l’entreprise s’était établie, mais je pense qu’elle était originaire d’ailleurs, d’un monde plus rural ou montagnard, de quelque part en tout cas où ne régnait pas la réserve milanaise. Gina était pour moi le maillon italien de la famille.

» Lire la suite «

jeudi 24 novembre 2016 § Commentaires fermés sur Le silence primordial § permalink

Avec l’émerveillement sans fin d’observer le développement perceptif et cognitif d’A., L. et L., la lecture de Maurice Merleau Ponty m’accompagne dans l’écriture d’anatomie des sens. En voici un extrait :

Nous perdons conscience de ce qu’il y a de contingent dans l’expression et dans la communication, soit chez l’enfant qui apprend à parler, soit chez l’écrivain qui dit et pense pour la première fois quelque chose, enfin chez tous ceux qui transforment en parole un certain silence. Il est pourtant bien clair que la parole constituée, telle qu’elle joue dans la vie quotidienne, suppose accompli le pas décisif de l’expression. Notre vue sur l’homme restera superficielle tant que nous ne remonterons pas à cette origine, tant que nous ne retrouverons pas, sous le bruit des paroles, le silence primordial, tant que nous décrirons pas le geste qui rompt ce silence. La parole est un geste, et sa signification un monde.

Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, p. 224 de l’édition Tel / Gallimard.

samedi 3 septembre 2016 § § permalink

C’était au Marché de la poésie, sur le stand des Éditions Lanskine. Sur une table, les livres regroupés des copines du Général : Lucie Taïeb, Marie de Quatrebarbes, Anne Kawala. Et celui-là, que je n’avais pas lu. Après une petite conversation, l’éditrice me donne le livre d’Emmanuèle Jawad, geste attentionné. Il est resté quelque mois sur l’étagère des livres qui me reprochent de n’avoir pas été lus. Puis m’a accompagné un matin pour aller boire un café au soleil. Je ne comptais pas en faire une note de lecture. Mais si.

En fait j’en avais déjà lu des bouts dans remue.net. Mais ce n’était pas la lecture au café ensoleillé. Le léger éblouissement dû au trop de lumière sur les pages, la sensation que ça ne va pas durer, ce moment, qu’il y faut y ếtre à plein. Pour la poésie cela donne la possibilité de percevoir en même temps la forme et ce que le poème dit/fait, au lieu de devoir alterner. Donc à l’oloé du café ensoleillé, j’emmène toujours des livres de poésie, parce que si on lit rien qu’un poème comme ça, la journée est sauvée.

Emmanuèle Jawad rend visite aux murs bien sûr, les incontournables (Berlin, Belfast, Chypre, la Palestine) et surtout ceux immenses et dispersés tout autour de notre Europe forteresse de la honte et au nord du Mexique. Ça, c’est la réalité, celle dont Mallarmé dit que le travail du poème est de l’abolir, pas en la détruisant, mais en défaisant de ce qu’elle a d’évidence qui s’impose à nous et nous empêche de penser.

» Lire la suite «

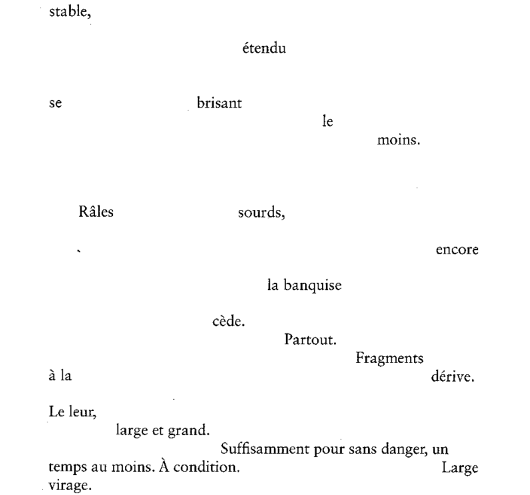

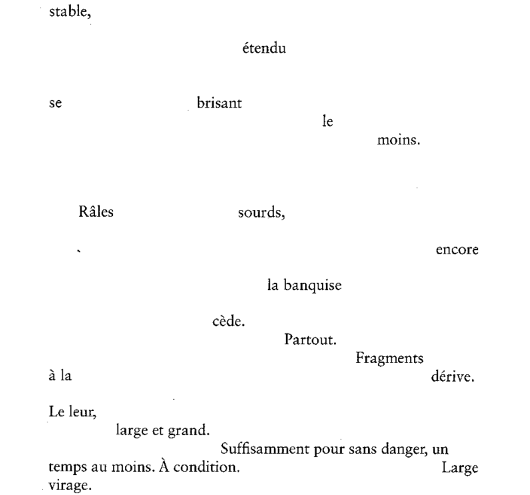

samedi 14 mai 2016 § Commentaires fermés sur De la destruction – Amandine André § permalink

Un avertissement d’abord. Je vais vous décrire les textes réunis dans De la destruction comme des torrents charriant mots et petites phrases tels des galets qui s’entrechoquent. Or, pour le peu que j’en sache, quand Amandine André lit ces textes, elle le fait avec une lente et implacable douceur. Je ne crois pas qu’il y ait de contradiction. Le torrent que je décris se précipite dans l’esprit du lecteur du texte, en tout cas dans le mien.

Des rafales. Comme dites par une bouche d’où sortirait un petit zoo de mots. Avec beaucoup de répétitions. Mais ce n’est pas de l’écriture répétitive au sens où on parle de musique répétitive. Dans cette dernière, la répétition installe une constante sur laquelle la variation se détache et prend son sens. Dans l’écriture d’Amandine André, c’est la variation qui est permanente et la répétition en elle des mots, des structures de phrases brèves, ne sert qu’à rendre plus percutant le sens résultant d’un nouvel agencement ou de l’utilisation d’un mot qui n’apparaîtra qu’une fois. Qu’on en juge des premières phrases du texte Cercle des chiens qui ouvre De la destruction :

Chiens. Chiens dans la tête. Chiens dehors. Chiens. Dans la bouche dévorent chair. Chiens. Tournent et chiens fouillent et chiens gardent. Chiens dans la tête bouffent. Plus de silence. Chiens hurlent. Chiens grognent. Chiens menacent. Rognent.

» Lire la suite «

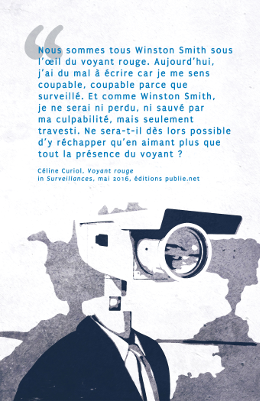

mercredi 11 mai 2016 § Commentaires fermés sur Surveillances § permalink

Sous ce titre paraît aujourd’hui aux Éditions publie.net un recueil de textes littéraires sur la surveillance et l’écriture des vies. Les contributions ont été invitées et suivies éditorialement par Céline Curiol et moi, avant que Guillaume Vissac et Roxane Lecomte prennent le relais pour produire le livre dans ses déclinaisons papier et numérique.

Dire d’abord ce que l’existence même du livre doit aux travaux antérieurs de l’une des contributrices, Cécile Portier. Dans son projet Traque Traces puis dans Étant donnée, elle ne s’est pas contentée d’écrire et de faire écrire sur la surveillance contemporaine, ni même de souligner, avant les révélations d’Edward Snowden, l’impact de l’existence d’une surveillance massive et pervasive sur la liberté de pensée et d’expression. Elle a esquissé un autre programme, celui d’une réclamation (au sens du mot d’ordre « reclaim the streets ») des récits, y compris ceux qui se déroulent dans l’espace des traces numériques, réclamation qui est la condition de la réclamation de nos vies, de leur écriture.

Plus directement, le projet du livre est né dans le cadre du Symposium Au-delà de Big Brother : la surveillance entre réalité et fiction, coorganisé par le Festival du Film de Lisbonne-Estoril et La Quadrature du Net en 2014. Activistes et écrivains y avaient échangé, mais avec une présence limitée des derniers et nous avons eu la volonté d’approfondir ces échanges par un appel à écriture.

La question que nous avions posée aux auteurs invités était : Si nos vies sont suivies en temps réel, pourrons-nous encore les écrire ? Certains ont préféré laisser la question à distance, alors que d’autres comme Marie Cosnay l’ont décortiquée à la lettre. Les textes nous ont surpris par leur diversité et débordent largement des seuls aspects numériques : ils abordent la façon dont ceux-ci prennent appui sur des continents intérieurs de la surveillance et de ce qui y résiste ou négocie avec elle. Il y a la surveillance avant la surveillance, ce que le surveillé tente de restituer d’une symétrie avec le surveillant, si mise à mal par nos sociétés du drone sécuritaire et social, l’auto-surveillance de plusieurs façons. Mon propre texte plonge ses racines dans l’activisme de La Quadrature du Net qui a été en pointe dans les combats contre le partenariat public-privé de surveillance globale de masse. Mais peut-être pas comme on s’y attendrait. Bonne lecture.

lundi 2 mai 2016 § § permalink

Huit jours en montagne. De longues heures au refuge-auberge. De ces heures où on se plonge dans une forme de lecture particulière. Lire une phrase, un paragraphe et laisser résonner dans le corps fatigué, les rêveries encore habitées du paysage traversé le matin. Et on recommence. Ou soudain on lit quatre pages pleines dans le souffle d’une voix intérieure qu’on aimerait projeter autour, mais on n’ose pas. Il faut des livres qui s’y prêtent, et là j’étais tranquille, j’en avais deux. Deux livres de cette littérature contemporaine sur laquelle on ne sait pas complètement poser une qualification, si ce n’est que c’est celle qu’on voudrait défendre. On dit : enracinée dans le Web ou qui vient de ceux que le numérique a façonné et certains ont su ne pas se laisser façonner passivement, écrire un devenir dans ce temps. Il se trouve que ce sont des femmes (mais pas que) qui ont su le faire avec la plus grande liberté, osé produire des objets qui ne rentrent pas dans les cases, expl-oser la langue comme dit l’amie Juliette. Donc j’avais deux livres pas trop lourds dans le sac à dos, tous deux édités aux Éditions Al Dante, Le déficit indispensable d’Anne Kawala et De la destruction d’Amandine André (sur lequel je reviendrai dans une autre note de lecture).

» Lire la suite «

dimanche 1 mai 2016 § Commentaires fermés sur Et nos visages, mon cœur, brefs comme des photos de John Berger § permalink

Un petit livre rassemble en lui les facettes de l’écriture de John Berger. Son titre « and our faces, my heart, brief as photos » est le dernier vers d’un poème. Petits récits dont chacun porte une pensée profonde, acuité de l’analyse du regard, du rapport entre corps et conscience, amour et humanité. On voudrait traduire chaque passage pour le rejouer dans son esprit, dans sa langue.

Il est allongé avec la tête entre ses jambes. Combien de millions d’hommes se sont tenus ainsi. Combien de femmes, plaçant une main sur leurs têtes et souriant pensivement, ont pensé à l’accouchement.

mais autant traduire d’abord le poème qui introduit le livre et lui donne son titre :

Quand j'ouvre mon portefeuille

pour montrer mes papiers

payer une note

ou vérifier l'horaire d'un train

je regarde ton visage

Le pollen des fleurs

date d'avant les montagnes

les Aravis sont jeunes

parmi les monts

Les fleurs produiront

encore des ovules

quand les Aravis vieillissants

ne seront que collines

La fleur dans le portefeuille

du cœur, la force

qui nous fait vivre

survivront à la montagne

Et nos visages, mon cœur, brefs comme des photos

Le livre a été traduit par Katia Berger Andreadakis en 1991 sous le titre Et nos visages, mon cœur, fugaces comme des photos aux Éditions Champ Vallon.

lundi 14 mars 2016 § Commentaires fermés sur Mises en scène § permalink

Je l’ai déjà dit en 4 fois 140 caractères, Dans le squelette de la baleine mis en scène par Eugenio Barba et son Odin Teatret a été pour moi un vrai choc, un émerveillement brutal. La principale inspiration revendiquée par le texte remis aux spectateurs sous la forme d’un tout petit livret cousu est celle du Devant la loi de Kafka. Il s’y ajoute certains extraits assez hétérodoxes des manuscrits gnostiques coptes de Mag Hammadi. Ce qui rassemble ces sources d’inspiration, c’est une vision ancrée dans des religions de l’émancipation humaine et du retournement des relations entre les êtres humains et leur(s) dieu(x), retournement à travers lequel il appartient aux humains d’exercer leur liberté pour inventer un monde qui soit plus hospitalier à ce(s) dieu(x).

J’ai lu Kafka quand j’avais entre 16 et 18 ans, Le procés, La métamorphose et surtout les Lettres à Milena qui enflammaient mes amis d’alors pendant que, plus jeune qu’eux, je me demandais surtout comment faire pour que certaines veulent bien considérer mon air malheureux avec autre chose qu’une pitié amicale. Je ne crois même pas qu’à l’époque je savais que Le procès était un roman inachevé dont seul la Parabole de la loi avait été publié du vivant de Kafka (on ne lisait pas les préfaces, c’était nul, on se ferait notre propre idée). J’étais comme aujoud’hui un athée aux origines alimentées par de multiples cultures, y compris religieuses. Le milieu où je traînais agitait des interrogations sur l’identité culturelle juive et s’il fallait l’épouser ou la respecter à distance critique. Certains s’échauffaient autour des thèmes théologiques protestants de la mort de Dieu. On se demandait si on pouvait s’opposer aussi fort à la guerre du Vietnam et ne pas se dire soutien des communistes vietnamiens. On lisait des livres auxquels on ne comprenait rien qui parlaient de différance. S’y intéresser était la porte d’entrée de l’attention de certaines, porte devant laquelle veillaient hélas pas mal de gardiens. On commençait à comprendre qu’il n’y avait pas en face de nous un ennemi, mais un système bureaucratique anonyme, que l’essentiel de son pouvoir résidait notre acquiescement à certaines de ses règles, notre peur de les contester. Alors on énonçait de temps en temps des énormités provocantes, histoire de se prouver qu’on était capable de dépasser cette peur.

» Lire la suite «

lundi 15 février 2016 § Commentaires fermés sur La nostalgie de Barbara Cassin § permalink

La version courte c’est que ce livre est un petit bijou d’intelligence, de sens et de sensibilité dont il y a beaucoup à tirer et pour longtemps. Mais ce serait trop allusif d’en rester là. Ce petit livre dont le sous-titre est « Quand donc est-on chez soi ? » a été réédité chez Pluriel en 2015. Il était paru à l’origine en 2013 aux Éditions Autrement.

Après Loin de moi de Clément Rosset, c’est la deuxième fois que je fais une note de lecture sur un écrit philosophique dans ce blog dédié principalement à mes productions poétiques. Bien que très différents, les écrits philosophiques concernés labourent le terrain où germe la poésie. Leur écriture en est d’ailleurs comme envahie. Le premier chapitre de La Nostalgie, que je vous laisse découvrir, est tout entier un texte poétique, et pas seulement parce qu’il cite des poèmes, ou parce que pour comprendre et transmettre des émotions qui sont sans doute trop fortes pour pouvoir être directement décrites, la poésie est un passage nécessaire. Il faut à Barbara Cassin dire qu’on est « hospité » pour introduire l’une des thèses fondamentales du livre qui est que l’on est chez soi et toujours de façon fragile, là où on est reconnu, accueilli… même si on n’y est… pas (chez soi) au sens du lieu et encore moins du peuple de naissance.

» Lire la suite «

mardi 10 novembre 2015 § Commentaires fermés sur Louis sous la terre de Sereine Berlottier § permalink

Il y avait un handicap au départ. En général, je n’aime pas les livres à propos de peintres ou de musiciens. Enfin c’est ce que je croyais avant le Séraphine de Françoise Cloarec (découvert d’abord à travers son adaptation cinématographique) et Charlotte de David Foenkinos. Ce n’était pas une réticence à ce que les images ou la musique parlent « en texte ». Juste une incertitude sur la possibilité de mêler le récit d’une vie et cette parole « en texte » des œuvres. Mais ce livre là, je savais que je pourrais y entrer par un autre chemin, par la langue.

J’ai donc commencé à lire Louis sous la terre en mode « mais comment elle fait ». Cela commence par les phrases courtes, ciselées, rythmées par la répétition d’assonances, des « ras » de la deuxième personne du futur par exemple. J’ai goûté les mots avant de prêter attention à leur sens profond. La longue liste des Louis et de leurs attributs en forme de noms propres. Par moments, la prose versifiée avec un point au bout de chaque ligne, la même formule que dans le Charlotte déjà mentionné, et pourtant un effet complètement différent, sans doute parce que l’on passe vite des phrases brèves à des lambeaux de phrase, un seul mot parfois. Plus loin, des phrases qui courent tout au long d’un grand paragraphe, avec un seul souffle, comme si les phrases courtes s’étaient branchées les unes sur les autres se communiquant à chacune leur énergie, une langue qui est une sorte de fluide. En fait, il faut le dire, j’étais un peu écœuré de tant de facilité, beau imaginer que plein de transpiration derrière, quand même au bout du compte la facilité pour le lecteur. Je me suis même raconté que c’était trop bien, qu’il faudrait des aspérités, des fautes quelque part, excuse pour celui qui ne saurait pas faire sans. Le sens profond a commencé à me rattraper, l’idée que les troubles de vision précoces de Louis Soutter (plus tard diagnostiqués, mais est-on sûr, comme sclérose de la choroïde) étaient une sorte de matrice du texte, une invitation à un regard intense et fragmentaire. J’ai commencé à naviguer entre sens et écriture.

Et puis il est venu un moment, je sais précisément lequel parce qu’il y a une tache de thé renversé sur le livre à cet endroit, où le texte m’a emporté. Cela commence par :

Ainsi tu marches. Tu dis des noms de lieux qui existent, des cols qui ne me disent rien, ni la distance, ni le paysage, vallée ou plaine, colline ou lac, ni la forme des chemins parcourus, sentes imprécises ou chemins empierrés, landes sauvages, hauteur des arbres, obstination des taillis, tu sors et tu marches et tu prends un chemin, un autre, et tu marches comme un cheval tire, régulièrement, l’encolure basse, martelant le sol sans regarder au-delà…

Et puis, il y a un autre endroit, je ne vous dirai pas où. On s’y rend compte que ce n’est pas un livre sur un artiste, ni sur une personne prise dans un enfermement d’autant plus terrible qu’il n’est pas directement brutal mais tout de même sans recours malgré tant de tentatives. Précisément parce que c’est tout cela, c’est un livre sur chacun de nous. Alors les œuvres qui se mettent à parler si bien dans leur infinie difficulté à exister, elles sont le message de ce qui en chacun de nous est enfermé, mais qui par des pores invisibles et avec des efforts sans fin parvient tout de même à sourdre. Me reste alors la fin de vie de Robert Walser, lui aussi enfermé pendant des décennies et qui lui aussi marcha dans la neige.

lundi 9 mars 2015 § Commentaires fermés sur Loin de moi de Clément Rosset § permalink

La campagne de solidarité politique avec la Grèce que nous avons lancée à quelques-un(e)s ne me laisse pas le temps d’écrire, un seul poème depuis un mois, absence qui murmure à mon oreille son reproche. Mais le temps de lire est toujours là. L’émotion mais aussi la jubilation de lire Noémi Lefebvre et sur un rythme plus lent The Lover d’A.B. Yeshosha. Et puis ce Loin de moi de Clément Rosset. Étude sur l’identité dit le sous-titre mais un avertissement précise qu’il s’agit d’une étude sur le sentiment d’identité. Clément Rosset est un philosophe comme ils devraient tous être : il analyse des choses complexes et nous présente sa pensée dans des mots simples, une écriture fluide, des intuitions raccrochées à la littérature, aux films, à la vie quotidienne. Loin de moi élabore la distinction entre deux formes (de sentiments) d’identité. Une identité « personnelle », identité intime du moi qui constituerait sa réalité ultime, et dont il affirme qu’elle est insaisissable, au bout du compte inexistante, que la quête de la saisir est vouée à l’échec, inutile et même « que moins on se connaît, mieux on se porte ». Il y oppose l’dentité sociale, celle qui nous vient de comment nous apparaissons aux autres et que nous considérons souvent une façade artificielle, celle aussi qui nous constitue par l’intérêt ou l’amour qu’il nous portent ou dont nous croyons qu’ils nous le portent. Clément Rosset affirme que tout désordre qui met en cause notre sentiment d’identité personnelle est de façon primordiale, antérieure, un trouble de l’identité sociale. Dans la deuxième partie du livre, il s’intéresse aux identités d’emprunt, non pas dans le sens d’identités usurpées, mais dans celui des modèles (parentaux ou amoureux) que nous nous prenons pour construire une identité qui nous échappe cependant inexorablement puisque justement c’est celle d’un(e) autre ou celle qu’un autre nous renvoie en nous aimant.

» Lire la suite «

mercredi 28 janvier 2015 § Commentaires fermés sur Les années 10 de Nathalie Quintane § permalink

Dans ce petit coin du Web où je loge mes écrits, une auteure pour qui les prépositions (comme les chaussures et les tomates) sont des sujets méritant qu’on leur donne une place centrale dans un ouvrage bénéficie d’un préjugé très favorable. Et si en plus, elle les décline – les prépositions – pour décortiquer toutes les façons d’échouer à cerner ce que peut recouvrir une notion comme les pauvres, pratiquant ainsi une autodéfense lexicale qui s’adresse aussi à ses propres efforts, le préjugé devient prétexte à une lecture réjouissante. Mais il ne faut pas en rester à ce prétexte. Les années 10 font, fait très rare, un bon petit bout de chemin vers la réalisation d’un programme qui est formulé dans le livre lui-même, tout à la fin :

…que l’acte littéraire en soit un, et qu’il soit symboliquement et socialement actif …, que la lecture de certains textes relève de l’expérience qu’on fait et, s’ils sont bons, mène à la pleine et entière possession de cette expérience et ce, jusqu’à nous pousser à agir ailleurs que dans les livres… »

» Lire la suite «